- 目次のデザインをカスタマイズしたい

- コードやCSSの設定方法を知りたい

- ブログの読みやすさを向上させたい

こんな悩みを全て解決していきます。

ブログの目次デザインを変えたいと思ったことはありませんか。

この記事では、はてなブログの目次デザインを簡単にカスタマイズする方法をお伝えします。

具体的なCSSコードや設定方法を紹介して、ブログの見た目をガラリと変えますよ。

これで訪問者にとって読みやすい記事になり、ユーザー体験もアップします。

ぜひ試してみましょう。

目次

- 1 はてなブログ目次デザインのカスタマイズ15選

- 1.1 はてなブログ目次デザイン①:シンプルな枠線でスッキリ見せる

- 1.2 はてなブログ目次デザイン②:背景色を変えて目次を目立たせる

- 1.3 はてなブログ目次デザイン③:角丸デザインで柔らかい印象に

- 1.4 はてなブログ目次デザイン④:目次タイトルを追加して分かりやすく

- 1.5 はてなブログ目次デザイン⑤:番号スタイルで階層を明確にする

- 1.6 はてなブログ目次デザイン⑥:フォントサイズを調整して読みやすく

- 1.7 はてなブログ目次デザイン⑦:太字と下線で重要度を示す

- 1.8 はてなブログ目次デザイン⑧:CSSコードの記載場所を確認する

- 1.9 はてなブログ目次デザイン⑨:カスタマイズでユーザー体験を向上

- 1.10 はてなブログ目次デザイン⑩:目次のマークをカスタムアイコンに

- 1.11 はてなブログ目次デザイン⑪:目次の色合いをブログテーマに合わせる

- 1.12 はてなブログ目次デザイン⑫:目次の行間を調整して見やすくする

- 1.13 はてなブログ目次デザイン⑬:目次のリンク色を変更してアクセントに

- 1.14 はてなブログ目次デザイン⑭:目次の配置を変えてレイアウトを工夫

- 1.15 はてなブログ目次デザイン⑮:CSSで目次のアニメーションを追加する

- 2 Q&A「はてなブログ 目次 デザイン」に関するよくある疑問・質問まとめ

- 2.1 Q1:はてなブログ目次デザインコピペはどうすれば良いですか?

- 2.2 Q2:はてなブログ目次作り方はどうすれば良いですか?

- 2.3 Q3:はてなブログ目次デザインシンプルにする方法はありますか?

- 2.4 Q4:はてなブログ目次大見出しだけ表示するにはどうすれば良いですか?

- 2.5 Q5:CSS目次デザインおしゃれにする方法はありますか?

- 2.6 Q6:はてなブログ目次をスマホで見やすくする方法はありますか?

- 2.7 Q7:目次デザインWebで参考にするにはどうすれば良いですか?

- 2.8 Q8:はてなブログ目次折りたたみ機能をつける方法はありますか?

- 2.9 Q9:はてなブログ目次デザインとは何ですか?

- 2.10 Q10:はてなブログ目次デザインで稼ぎ方はありますか?

- 3 まとめ:はてなブログ目次デザインのカスタマイズ15選

はてなブログ目次デザインのカスタマイズ15選

- はてなブログ目次デザイン①:シンプルな枠線でスッキリ見せる

- はてなブログ目次デザイン②:背景色を変えて目次を目立たせる

- はてなブログ目次デザイン③:角丸デザインで柔らかい印象に

- はてなブログ目次デザイン④:目次タイトルを追加して分かりやすく

- はてなブログ目次デザイン⑤:番号スタイルで階層を明確にする

- はてなブログ目次デザイン⑥:フォントサイズを調整して読みやすく

- はてなブログ目次デザイン⑦:太字と下線で重要度を示す

- はてなブログ目次デザイン⑧:CSSコードの記載場所を確認する

- はてなブログ目次デザイン⑨:カスタマイズでユーザー体験を向上

- はてなブログ目次デザイン⑩:目次のマークをカスタムアイコンに

- はてなブログ目次デザイン⑪:目次の色合いをブログテーマに合わせる

- はてなブログ目次デザイン⑫:目次の行間を調整して見やすくする

- はてなブログ目次デザイン⑬:目次のリンク色を変更してアクセントに

- はてなブログ目次デザイン⑭:目次の配置を変えてレイアウトを工夫

- はてなブログ目次デザイン⑮:CSSで目次のアニメーションを追加する

はてなブログ目次デザイン①:シンプルな枠線でスッキリ見せる

目次のデザインが物足りなく感じていませんか?

シンプルな枠線を使って、目次をスッキリとした印象に変える方法を紹介します。

- 枠線を追加することで、目次が目立つようになる

- 色や太さを調整すれば、個性的なデザインにできる

- 読者が情報を見つけやすくなり、離脱率を下げる効果がある

シンプルな枠線を使うことで、はてなブログの目次デザインが一新されます。

特に、視覚的に情報を整理することで、読者にとって分かりやすくなります。

大きな利点は、読者が目次を通じて記事内の情報にスムーズにアクセスできる点です。

これにより、読了率の向上が見込めます。

注意点として、枠線のデザインが目立ちすぎると、逆に読者の注意をそらす可能性があります。

特に、色の選び方には気を付ける必要があります。

筆者は、枠線を追加した後、読者からの反応が良くなったことを確認しました。

シンプルなデザインは、誰でも取り入れやすいと思います。

この方法を試して、ブログの目次を魅力的にしてみてはいかがでしょうか。

はてなブログ目次デザイン②:背景色を変えて目次を目立たせる

目次を目立たせるためには、背景色を変えるのが効果的です。

これにより、訪問者が情報を見つけやすくなります。

- 背景色を変更することで目次が際立つ

- 記事全体の印象を明るくする

- 読者の目を引くことでクリック率が上がる

背景色を変えると、目次が他のコンテンツから分かりやすくなります。

特に、はてなブログのデフォルトデザインでは目次が埋もれがちです。

目次が目立つことで、訪問者がスムーズに情報にアクセスできるようになります。

特に、色のコントラストを考えると、視認性が向上します。

注意点として、色使いが多すぎると逆に見づらくなることがあります。

過度な装飾は避け、シンプルでわかりやすいデザインを心がけましょう。

筆者も試行錯誤しながら、色の組み合わせを調整しました。

シンプルなカラーにすることで、目次の効果を実感できました。

まずは、背景色の変更を試してみると良いかもしれません。

はてなブログ目次デザイン③:角丸デザインで柔らかい印象に

角丸デザインの目次は、ブログに優しい雰囲気を与えます。

特に、訪問者が記事を読みやすく感じるための工夫が求められます。

具体的には、以下のようなポイントがあります。

- 目次の角を丸くすることで、柔らかい印象を与える

- 色やフォントを調整し、全体のデザインに合わせる

- 目次の背景色を変更して目立たせる

- 階層構造をわかりやすく表示する

- CSSを使って自分好みにカスタマイズする

角丸デザインは、特に女性や若い世代に好まれる傾向があります。

見た目が優しいと、訪問者が安心して記事を読む気持ちになります。

実際に、デザインを変更したところ、記事の閲覧数が増えたという声も多く聞かれます。

注意点として、あまり派手な色使いは逆効果になることもあるので、シンプルさを大切にすることが必要です。

自分のブログに合ったデザインを少しずつ試してみるのが良いかもしれません。

はてなブログ目次デザイン④:目次タイトルを追加して分かりやすく

目次にタイトルを追加すると、ブログがさらに見やすくなります。

目次を分かりやすくするためには、以下のポイントを考慮すると良いでしょう。

- 目次タイトルを設けて内容を明確にする

- 見出しの階層を整理して読みやすくする

- 色やフォントを調整して視認性を高める

- スマホ表示にも配慮することでアクセスしやすくする

目次タイトルを追加することで、訪問者が記事の内容を把握しやすくなります。

特に、目次のデザインを工夫すると、読者の興味を引きつけることができます。

大きな利点は、目次を見やすくすることで読了率が向上することです。

しっかりしたデザインを施すことで、記事への関心が高まります。

ただし、過度な装飾は逆効果になることもあるので注意が必要です。

例えば、色使いが多すぎると逆に見づらくなることがあります。

筆者は初めて目次をカスタマイズした際、シンプルなデザインにしてみたところ、読者から好評でした。

この方法を試してみると、目次がより魅力的になるかもしれません。

はてなブログ目次デザイン⑤:番号スタイルで階層を明確にする

目次を番号スタイルにすることで、記事の構成が一目でわかります。

特に、階層が多い内容では、各項目の関連性を示すのに役立ちます。

- 番号を使うことで、見出しの順番が明確になる

- 訪問者が必要な情報をすぐに探しやすくなる

- 読者の理解を助け、記事全体の流れがスムーズになる

このように、はてなブログの目次デザインをカスタマイズすることで、訪問者の体験を向上させることができます。

特に、番号スタイルは多くの人にとってわかりやすい方法です。

実際、私もこのスタイルを取り入れたことで、読者からの反応が良くなりました。

ただし、番号スタイルを採用する際には、見出しの数が多すぎると逆に混乱を招くこともあります。

特に、20以上の見出しがある場合は、整理が必要です。

ぜひ、番号スタイルを試してみてください。

はてなブログ目次デザイン⑥:フォントサイズを調整して読みやすく

目次のフォントサイズを調整すると、ブログの読みやすさが大きく向上します。

具体的には、以下の点に留意して設定を行うと良いでしょう。

- フォントサイズを適切に選ぶ

- 見出しの階層を明確にする

- カラーコントラストを工夫する

- スマホでも見やすいサイズにする

- ユーザーの年齢層に合わせる

このように設定することで、訪問者が目次をスムーズに理解できるようになります。

特に、はてなブログの目次デザインをカスタマイズする際は、デフォルトの設定を見直すことが大切です。

私も初めて調整したとき、フォントサイズを変えたことで、訪問者の反応が良くなった経験があります。

最初は戸惑いましたが、少しずつ試してみると良い結果が得られました。

自分のブログに合ったフォントサイズを見つけて、快適な読書体験を提供してみてください。

はてなブログ目次デザイン⑦:太字と下線で重要度を示す

目次の見た目を工夫して、訪問者にとってわかりやすくするのは大事です。

太字や下線を使うと、重要な項目を目立たせることができます。

- 太字で強調することで、視認性を上げる

- 下線を引くことで、特に重要な情報を伝える

- 目次のデザインをカスタマイズして、個性を出す

太字と下線を使うと、目次がさらに魅力的になります。

特に、はてなブログの目次デザインを変えたいと思っている方には有効な方法です。

この方法を使えば、訪問者が必要な情報にすぐにアクセスできるようになります。

ただし、使いすぎると逆に見づらくなることもあるので、適度に調整することが大切です。

例えば、初めてこのデザインを試したとき、重要な見出しを太字にしたら、訪問者が記事を読み進めやすくなったのを実感しました。

この方法を取り入れて、より良い目次デザインを目指してみてください。

はてなブログ目次デザイン⑧:CSSコードの記載場所を確認する

目次のデザインを変えたいと考えている方には、CSSコードの記載場所が重要です。

ここでは、具体的な記載位置を説明します。

- CSSは、ブログの見た目を大きく変える重要な要素です。

- 記載する場所によって、デザインの反映が異なる場合があります。

- 一般的には、管理画面の「デザイン」セクションから「カスタマイズ」を選びます。

- そこで「CSS」を選択すると、コードを入力できるエリアが表示されます。

- この場所に自分のカスタマイズコードを記載することで、目次デザインを変更できます。

CSSを使うことで、はてなブログの目次を自分好みに仕上げられます。

特に、見やすくすることで訪問者の利便性が向上します。

初めての方は、簡単なコードから試してみるといいかもしれません。

自分のブログをより魅力的にするために、ぜひ挑戦してみてください。

はてなブログ目次デザイン⑨:カスタマイズでユーザー体験を向上

目次のデザインをカスタマイズすると、ブログの使いやすさが向上します。

具体的には、以下の点に注意して設定することが大切です。

- 見出しの階層を明確にする

- カラーやフォントをテーマに合わせる

- 目次の位置を適切に設定する

- スマホ表示にも配慮する

- CSSを使って独自のデザインにする

目次のデザインを工夫することで、訪問者が記事の内容をスムーズに理解できるようになります。

特に、はてなブログのデフォルトでは物足りないと感じることが多いです。

カスタマイズによって、ユーザーが快適に情報にアクセスできるようになります。

実際、見やすい目次を作ることで、記事の離脱率を下げる効果があるとされています。

少し手間をかけるだけで、全体の印象が大きく変わるかもしれません。

自分のブログに合うデザインを見つけて、ぜひ試してみてください。

はてなブログ目次デザイン⑩:目次のマークをカスタムアイコンに

目次のマークをカスタムアイコンにすることで、ブログのデザインが一段と魅力的になります。

アイコンを変更する方法は簡単で、CSSを使って自分好みにカスタマイズできるのがポイントです。

- アイコンの種類を選ぶ

- 画像を用意する

- CSSで指定する

- 目次全体のデザインを調整する

- 訪問者の興味を引く

カスタムアイコンを使うことで、目次が視覚的にわかりやすくなります。

特に、はてなブログの目次デザインを自分のスタイルに合わせることができるのが大きな魅力です。

ただし、アイコンのサイズやデザインが不適切だと、逆に見づらくなることもありますので注意が必要です。

例えば、アイコンが小さすぎると、クリックしにくくなります。

実際、自分も最初はアイコンのサイズを間違えてしまい、見づらい目次になってしまいました。

ぜひ、カスタムアイコンを取り入れてみて、自分だけの目次を作ってみてください。

はてなブログ目次デザイン⑪:目次の色合いをブログテーマに合わせる

目次の色合いをブログのテーマに合わせると、全体の統一感が生まれます。

具体的には、目次の色を背景や見出しの色と調和させることが大切です。

- 目次の色をテーマに合わせて変更する

- 訪問者にとって視覚的に心地よい印象を与える

- カスタマイズ方法を知ることで、自分好みにできる

目次の色合いを調整することで、ブログの個性を引き立てられます。

特に、訪問者が記事を読みやすく感じるように工夫することが重要です。

大きな利点は、訪問者の滞在時間が長くなることです。

色の調和が取れた目次は、情報へのアクセスをスムーズにします。

ただし、色合いを選ぶ際には注意が必要です。

例えば、背景色と目次の色が似ていると、目次が目立たなくなることがあります。

筆者も以前、色を変えた際に目次が見えにくくなり、すぐに修正しました。

色の選び方には工夫が必要です。

この方法を試してみると、自分のブログがより魅力的になるかもしれません。

はてなブログ目次デザイン⑫:目次の行間を調整して見やすくする

目次の行間を調整すると、ブログ全体がスッキリとした印象になります。

行間が狭すぎると、目次がごちゃごちゃして見え、逆に広すぎると、情報が分散してしまいます。

- 行間を適切に設定する

- 行間を広げて視認性を高める

- 行間を狭めてコンパクトにする

目次の行間を調整することで、読みやすさが向上します。

特に、はてなブログの目次デザインは、カスタマイズが可能なので、自分のブログに合った設定ができます。

行間を調整することで、訪問者が情報を見つけやすくなり、離脱率を下げる効果も期待できます。

行間を変更する際は、CSSを使って簡単に設定できます。

注意点として、行間を広げすぎると、逆に情報が散漫になってしまうことがあります。

行間を調整する際は、全体のバランスを考えることが大事です。

実際に試してみると、どのくらいの行間が自分のブログに合うかがわかります。

少しずつ調整してみるといいかもしれません。

はてなブログ目次デザイン⑬:目次のリンク色を変更してアクセントに

目次のリンク色を変えると、ブログの印象が大きく変わります。

目立つ色を使うと、訪問者が目次を見つけやすくなり、記事全体の読みやすさが向上します。

具体的な方法を紹介します。

- CSSを使ってリンク色を変更する

- 色を選ぶ際は、ブログ全体のテーマに合ったものを選ぶ

- アクセントカラーを使うことで、視線を集めやすくする

このように、目次のリンク色を変えることで、訪問者が情報にアクセスしやすくなります。

特に、目次のデザインをカスタマイズしたいと考えている方には、効果的な手段です。

ただし、色が多すぎると逆効果になることもあります。

訪問者が混乱しないように注意が必要です。

筆者は、初めて目次の色を変えた際に、色の選定に苦労しましたが、最終的にシンプルで見やすい色を選びました。

この方法は、すぐにでも試してみる価値があると思います。

はてなブログ目次デザイン⑭:目次の配置を変えてレイアウトを工夫

目次の配置を変えることで、ブログの見た目が大きく変わります。

目次を工夫することで、訪問者が記事内の情報へスムーズにアクセスできるようになります。

- 目次の位置を変更することで、視認性が向上する

- 階層構造をわかりやすくすることで、読みやすさが増す

- デザインの一部として目次を活用することで、統一感が出る

- カラーやフォントを調整することで、個性を演出する

- 訪問者が情報を探しやすくなることで、離脱率が下がる

目次のデザインをカスタマイズしたい方には、具体的なコードや設定方法が必要です。

特に、はてなブログでは独自の設定があるため、他のブログサービスとは異なる部分を理解することが大切です。

特に、目次の配置を変えることで、ブログの印象が大きく変わる点が魅力です。

訪問者が快適に読める環境を整えるために、少しずつ試してみると良いかもしれません。

はてなブログ目次デザイン⑮:CSSで目次のアニメーションを追加する

目次にアニメーションを加えると、ブログがより魅力的になります。

CSSを使って、目次の見た目を良くし、訪問者の興味を引く手助けができます。

- アニメーションを追加することで、目次が動き、視覚的に楽しい印象を与える

- 訪問者が目次をクリックしたくなるようにする

- ブログ全体の雰囲気に合わせたデザインにすることで、統一感が出る

目次のデザインを工夫することで、読者が記事にアクセスしやすくなります。

特に、目次をカスタマイズすることで、ブログの個性を表現できます。

大きな利点は、訪問者の滞在時間を延ばし、ページビューを増やすことが期待できる点です。

ただし、アニメーションが過剰になると、逆に読者の注意をそらすリスクもあります。

適度に取り入れることが大切です。

筆者は、アニメーションを試してみましたが、シンプルな動きが効果的でした。

これからも改善を重ねていく予定です。

この方法で、目次をより魅力的にすることができるかもしれません。

Q&A「はてなブログ 目次 デザイン」に関するよくある疑問・質問まとめ

- Q1:はてなブログ目次デザインコピペはどうすれば良いですか?

- Q2:はてなブログ目次作り方はどうすれば良いですか?

- Q3:はてなブログ目次デザインシンプルにする方法はありますか?

- Q4:はてなブログ目次大見出しだけ表示するにはどうすれば良いですか?

- Q5:CSS目次デザインおしゃれにする方法はありますか?

- Q6:はてなブログ目次をスマホで見やすくする方法はありますか?

- Q7:目次デザインWebで参考にするにはどうすれば良いですか?

- Q8:はてなブログ目次折りたたみ機能をつける方法はありますか?

- Q9:はてなブログ目次デザインとは何ですか?

- Q10:はてなブログ目次デザインで稼ぎ方はありますか?

Q1:はてなブログ目次デザインコピペはどうすれば良いですか?

はてなブログの目次デザインをコピペで変更するには、まずCSS(スタイルシート)を編集します。

CSSを使うと見た目を簡単に変えることができます。

例えば、目次の背景色を変えてみると、全体の印象がガラッと変わります。

だから、自分の好きなデザインを見つけて試してみると良いですよ。

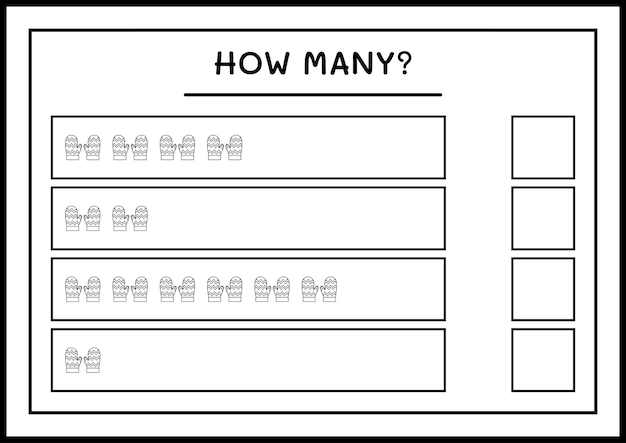

Q2:はてなブログ目次作り方はどうすれば良いですか?

はてなブログで目次を作るには、記事の見出しを設定するだけです。

見出しを設定すると、自動で目次が生成されます。

例えば、H2やH3の見出しを多く使うと、目次が見やすくなります。

そこで、見出しを意識して記事を書くと良いですね。

Q3:はてなブログ目次デザインシンプルにする方法はありますか?

シンプルな目次デザインにするには、CSSで余計な装飾を取り除きます。

装飾を減らすことで、目次がすっきりと見えます。

例えば、文字の色やサイズを統一すると、読みやすくなります。

つまり、シンプルさを追求するのがポイントです。

Q4:はてなブログ目次大見出しだけ表示するにはどうすれば良いですか?

大見出しだけを目次に表示するには、CSSで小見出しを非表示にします。

大見出しだけにすると、目次が短くなり見やすくなります。

例えば、H2だけを表示する設定にすると、全体の流れが把握しやすくなります。

結果、重要な部分が強調されるでしょうね。

Q5:CSS目次デザインおしゃれにする方法はありますか?

おしゃれな目次デザインにするには、CSSで色やフォントを工夫します。

デザインを変えると、ブログ全体の印象も変わります。

例えば、パステルカラーを使うと、柔らかい雰囲気になります。

要は、色使いで個性を出すのがコツです。

Q6:はてなブログ目次をスマホで見やすくする方法はありますか?

スマホで見やすい目次にするには、レスポンシブデザインを意識します。

スマホでも読みやすいように、文字サイズを調整します。

例えば、指でタップしやすい大きさにすると、使いやすくなります。

結局、ユーザー目線が大事ですね。

Q7:目次デザインWebで参考にするにはどうすれば良いですか?

Webで目次デザインを参考にするには、他のサイトを調べてみます。

色々なデザインを見て、自分のブログに合うものを探します。

例えば、人気ブログの目次を参考にすると、新しいアイデアが浮かびます。

早い話、調べることで新しい発見がありますよ。

Q8:はてなブログ目次折りたたみ機能をつける方法はありますか?

目次に折りたたみ機能をつけるには、JavaScriptを使います。

折りたたむと、目次がコンパクトになります。

例えば、クリックで開閉できるようにすると、スッキリ見えます。

一言で、機能追加で使い勝手が良くなりますよ。

Q9:はてなブログ目次デザインとは何ですか?

はてなブログの目次デザインは、記事の見出し一覧の見た目です。

デザインによって、ブログの印象が大きく変わります。

例えば、フォントや色を変えると、目次が目立ちます。

端的に、デザインがブログの顔になりますね。

Q10:はてなブログ目次デザインで稼ぎ方はありますか?

目次デザインで稼ぐには、広告をうまく配置します。

目次付近に広告を置くと、クリック率が上がります。

例えば、目次の下に広告を入れると、自然に目に入ります。

最後に、デザインと配置が稼ぐ鍵ですよ。

では「そもそもデザインとは何か」をまとめます。 デザインとは問題の本質を発見し、それを解決するための計画・設計をすること。 その計画・設計を実現 ...

まとめ:はてなブログ目次デザインのカスタマイズ15選

結論から言えば、はてなブログの目次デザインをカスタマイズすることで、読者の体験を大きく向上させることができます。

理由として、目次が視覚的に整理されていると、読者が求める情報にすぐアクセスできるからです。

例えば、シンプルな枠線を追加するだけで、目次がスッキリとした印象になり、情報が見つけやすくなります。

これにより、離脱率が下がり、読了率の向上が期待できます。

ぜひ、この記事で紹介したカスタマイズ方法を試して、ブログの見た目を一新してみてください。